万博から得る豊かな世界

万博会場の海に面したウォータープラザで毎日開催されている噴水ショーでは、数十メートルの幅で水が相当な高さまで噴き出て、壮大な音楽に合わせて右へ左へと踊り回り、音楽を水で表現していました。リストの作曲の源となった「エステ荘の噴水」の噴水はどんなだったかしらん?と想像しながら、爽快な気分に......

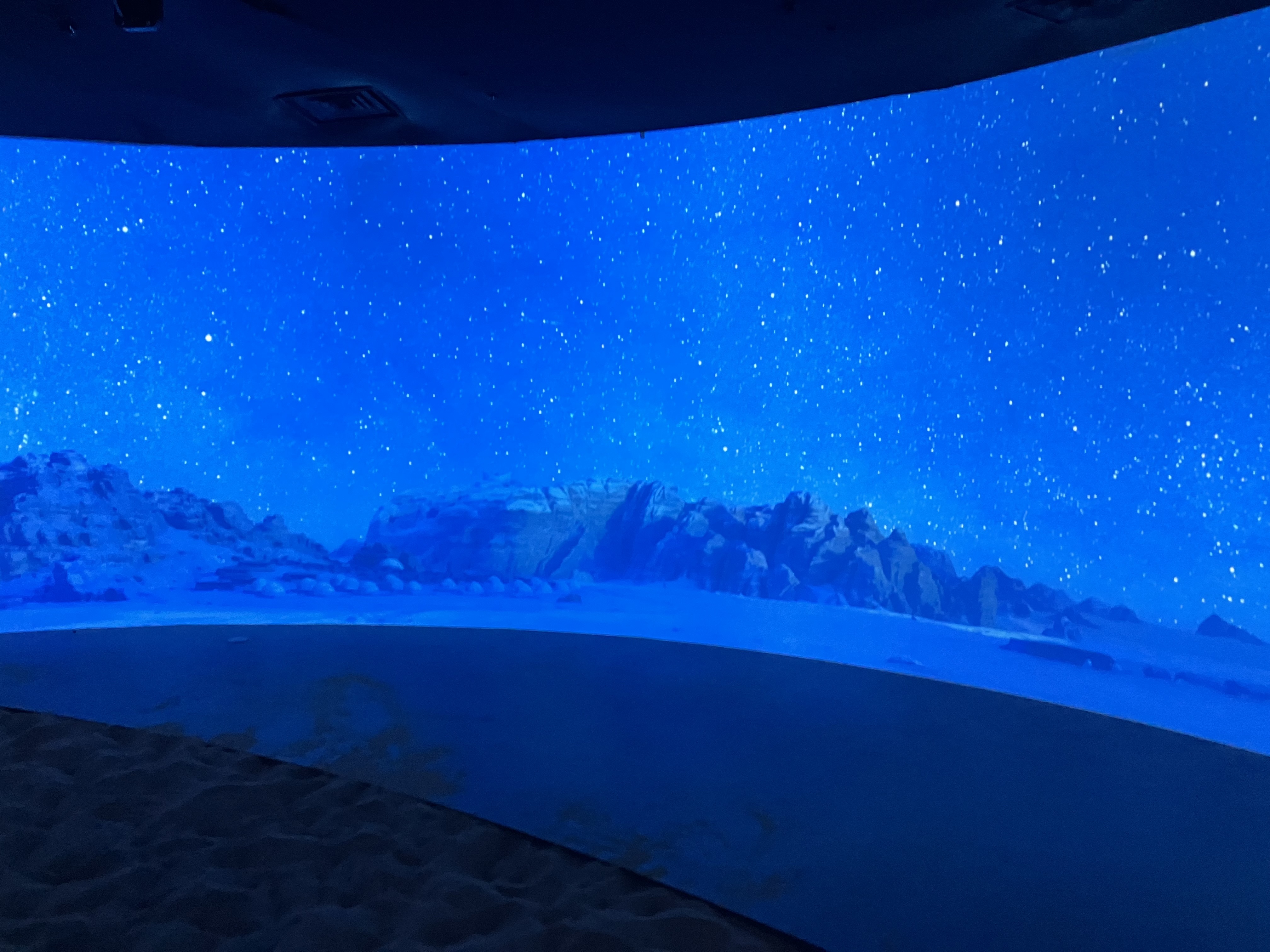

ベトナム館では、3人の奏者による民族音楽の実演があり、名前も知らない楽器の音が新鮮でした。琵琶に似たもの、太鼓、もう1つは竹でできた楽器です。ヨルダン館では、ヨルダンから運ばれてきたサラっサラの砂場に裸足で入り、360度ぐるりと張り巡らされた砂漠の夜空を見ました。非常に美しかったです。夜の砂漠というと、生徒のレッスンで教えているカバレフスキーのソナチネ第1番の第1楽章の第2主題や第2楽章は、なぜか目の前に夜の砂漠の景色が浮かびます。正にその世界..... ヨルダン館の2階では天然石を使ってコースターを作るコーナーがあり、記念に作ってみました。アイルランド館では来場者が触れられる小さめのハープがあり、ハープに初めて触り..... 意外に柔らかい弦の感触でした。

ベトナム館民族音楽

ヨルダン館で作ったコースター

ウズベキスタン館ではサマルカンドブルーの建物の映像が美しく、ネパール館では曼荼羅を細工した彫刻に目を見張り、ペルー館ではナスカの地上絵の研究を山形大学が行なっていることに驚き.....ナスカの地上絵ってなんと893点もあるんですね!! トルクメニスタンなんてどこにあるかも知らなかった国の展示も面白く...... トルクメニスタン料理、レストランが行列で入れませんでしたが、食べてみたかったなぁ.....ʅ(◞‿◟)ʃ カタールやオマーン、サウジアラビアなどのアラブ系の国は、おもてなしの心が伝わってくるパビリオンでした。砂漠の国に共通した感覚のような気がします。

ウズベキスタン館映像

イタリア館は芸術を前面に出した展示で、共同開催でバチカンから持ってきたカラバッジョの名画、古代ローマ時代の彫刻「ファルネーゼのアトラス」、ミケランジェロの彫刻「キリストの復活」に暫く魅入ってしまいました。「ファルネーゼのアトラス」のような名品は、なかなか美術展でも日本に来ないので、さすが芸術大国は凄いものを持ってくるなぁという感じです。腕の血管まで詳細に彫られていました。絵と違って彫刻は非常に重いので、なかなか日本まで来てくれないんですよね..... 酷暑で行列だらけの万博、朝から晩までの滞在は疲れますが、知的好奇心を満たすには余りある世界でした。

イタリア館「ファルネーゼのアトラス」

サウジアラビア館

サウジアラビア館

サウジアラビアの民族舞踊

サウジアラビアの民族舞踊