ル・カインの額絵&さくらももこ「憧れのまほうつかい」

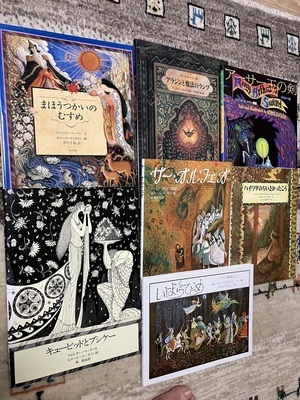

楽しみに待っていた絵が美術館から届きました。先月行ったエロール・ル・カイン展で購入した「いばらひめ」の額絵です。2ヶ月ほどかかる予定だったのが随分早く届き、嬉しくてすぐレッスン室に飾ってみました。ル・カインの絵本は既にコレクションしていますが、原画は絵本より深みがあり、丹精込めて描いた心の息吹が感じられます。数十年前、この絵本に出会った時の感動は現在も変わらず続いており、何度見ても癒されます♪( ´θ`)特にお気に入りなのは「いばらひめ」「おどル12人のおひめさま」「キューピッドとプシケー」。「シンデレラ」の挿絵もとても素敵で、馬車でお城に向かう場面など、河に映って馬車が逆さまになっているアイデアが素晴らしい!!

ル・カインの挿絵はどれも美しいですが、この「いばらひめ」の1枚はとりわけイメージに満ちて雰囲気抜群!!ル・カインは東洋風、中国風、日本風、アメリカ風、中東アラビア風など、本の中身に応じて全く違うイメージの絵を描く挿絵画家ですが、この絵はヨーロッパのクラシカルな感じです。「眠りの森の美女」と内容は同じで、王女の誕生を祝うパーティーに招かれた仙女たち一行が、夜の森を抜けてお城に向かう一場面です。この12人の仙女たち、とっても素敵な衣装に身を包み、ユニコーンの背に乗ったり、鳥に乗っていたり、自身の翼で飛んでいたり、籠に乗っている二人を3人が運んでいたり、孔雀に乗っていたり..... よくもまぁこんな想像力豊かな空間が浮かんでくるなぁと魅入ってしまいます。パーティーに招かれなかった仙女が恨めしげに木陰から覗いていたり..... 御伽話の絵本と言えども侮るべからず!見る人がその世界に入り込んで想像力を膨らませることのできる芸術性の高い作品で、こんなに夢中になったり童心に帰れるものは幾つになっても大事にしたいものです。

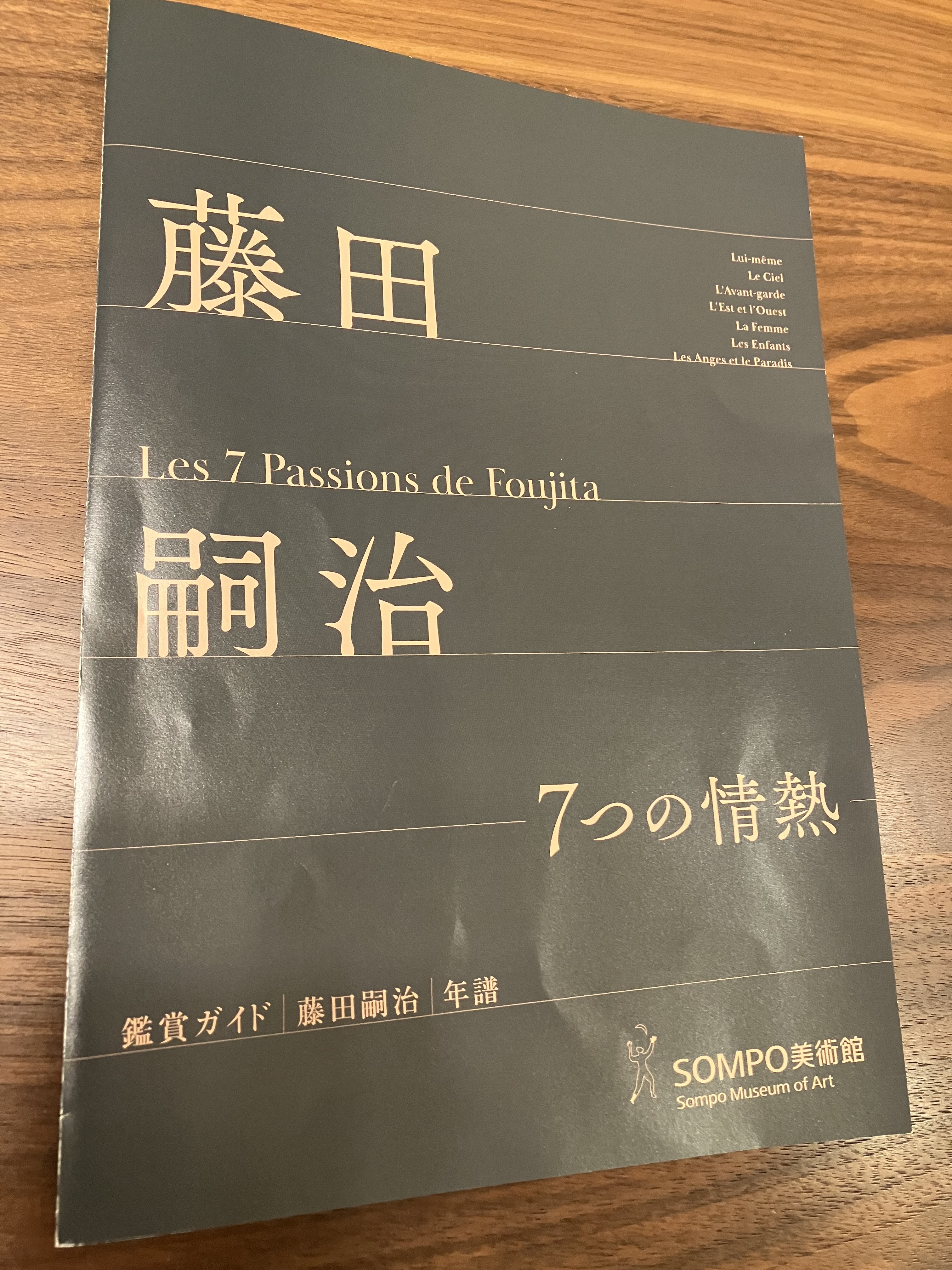

エロール・ル・カイン展では、私と同じくこの画家に夢中になった「さくらももこ」さんが執筆した「憧れのまほうつかい」も展示してありました。「ちびまる子ちゃん」で有名な漫画家さんですね。この本は、若かりし頃のさくらももこさんがエロール・ル・カインの本に出会って夢中になり本を買い集め、原画の蒐集家と出会い、ル・カインの絵をもっと普及させるべく、その軌跡を追って渡英したりと、とてつもないル・カインへの情熱愛を極めた体験談の本で大変面白かったです。こんなにル・カインの絵に惚れ込む人がいたんだわぁ( ´∀`)と嬉しくなりました。ももこさん独特の小気味よい文体で面白おかしく語るイギリスでの体験談は、ひと息に読めてしまいます。爆笑シーンもあり.....)^o^( ただ、命を削って絵の仕事に打ち込むル・カインの妻が芸術に何の理解もない女性だったと知って悲しくもなり..... 芸術家の妻たる者、その芸術の価値を一番理解して応援する存在となるべし!o(`ω´ )o エロール・ル・カインの絵本が日本で知られるようになったのは、実はさくらももこさんのお陰もあったと知り、ももこさんにも個人的親近感を覚えてしまいました。日本未発売のル・カインの「グランマ」、英語版でもいいので近々出版してほしい.... ♪(´ε` )

サウジアラビア館

サウジアラビア館

サウジアラビアの民族舞踊

サウジアラビアの民族舞踊