京都・奈良 初旅

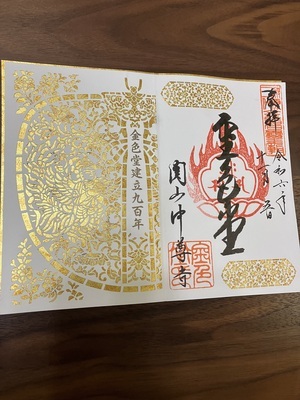

奈良では唐招提寺に行き、大好きな千手観音像を拝んで来ました。お正月の三が日だけ無料で配って頂ける千手観音様の小さなお守りを頂けました。手が本当に1000本近くあり、修復の際はとてつもなく大変だったそうです。千手観音像にも色々ありますが、こちらの像は大きくて少し俯き加減、見ていると静かな気持ちになります。境内の御影堂には、東山魁夷画伯の襖絵がありますが、こちらは鑑真の命日前後だけご開帳になるので、普段は見られません。以前、ご開帳になる日に観に行ったことがありましたが、これは日本画好きには一生に一度、必見です。画伯が精魂込めて描いた数十枚の絵で、美しい岩絵具独特の色で描かれた雄大な海、深い山林が描かれたものを、来場者は膝をついて間近でにじり寄りながら見ていきます。

唐招提寺

唐招提寺から車で20分ほどの所に秋篠寺があり、こちらには日本で唯一存在する芸術の神様の仏像「伎芸天」があります。芸術に関わる者としては奈良に行ったら行かなければなりません。しなやかでふっくらとし、ほのかに色香が漂う仏像で、大変美しい仏像です。お正月だけ許されている境内の鐘をつき、びっしりと生えた苔の庭に佇んでいると静かな気持ちになれます。奈良は、東大寺や春日大社、薬師寺などの大きなお寺や神社以外は、お正月でも人混みにならず、とても静かにゆったりと過ごせます。

秋篠寺

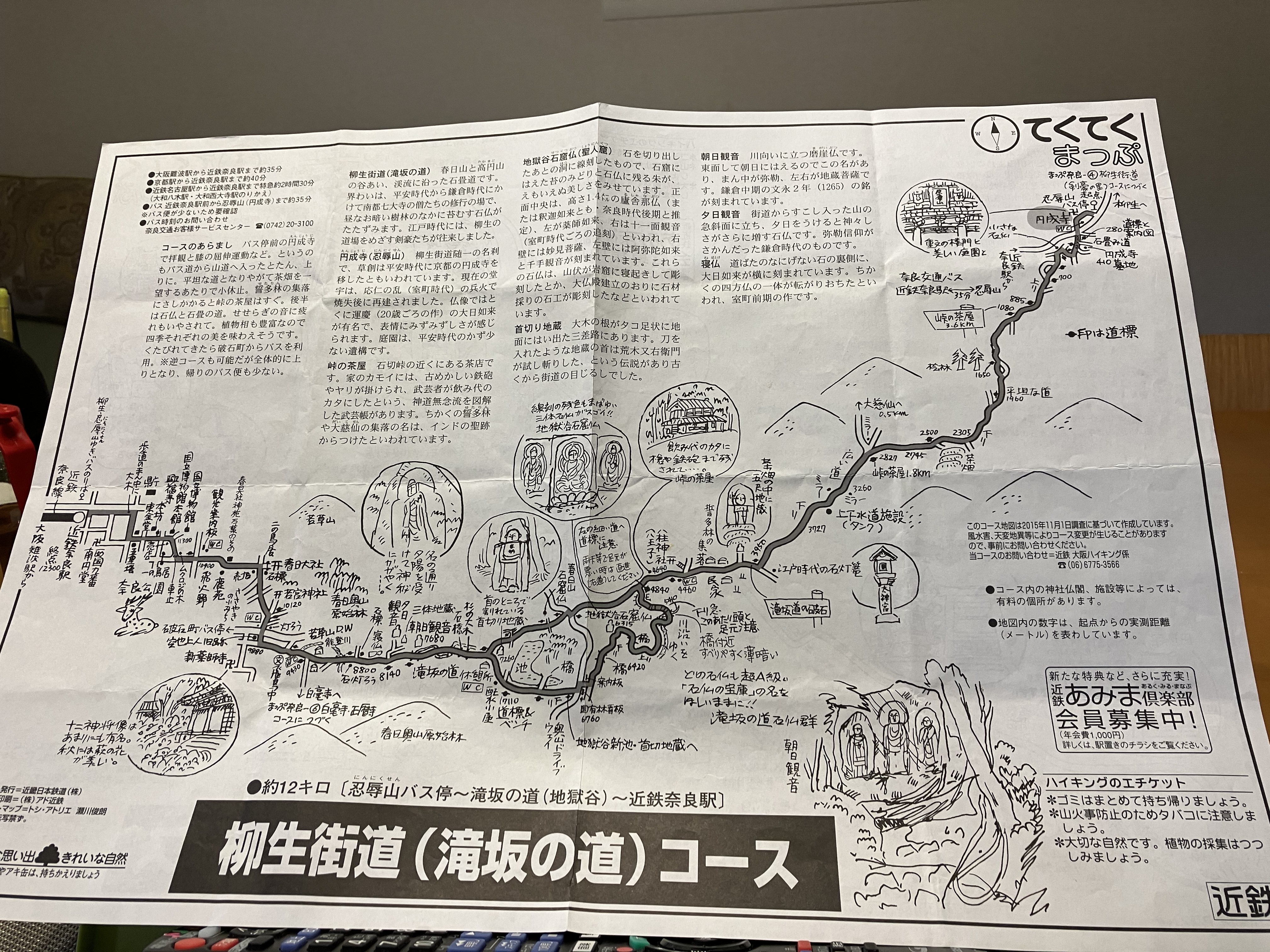

とは言え、お正月に奈良に来て東大寺の大仏様にお詣りしない訳にも行かないので(笑)、東大寺にもお詣りして来ました。何度行っても、下から見上げる南大門の高さに驚嘆し、運慶や快慶らによって造られた南大門の阿形像、吽形像に見惚れ、大仏様の大きさに圧倒されます。ここから春日大社の方に斜めに歩いていくと、春日大社の本殿の手前から分かれる昔ながらの散歩道があり、こちらを通って新薬師寺に行きました。奈良には数十の古い散歩道があり、山の辺の道、滝坂の道、ささやきの路、などと名前が付いています。今回はあまり時間がなかったので、短い「中の禰宜道」を散歩しながら新薬師寺へ向かいました。「中の禰宜道」は短い散歩道ですが、なかなか風情もあり、森林や木の根に囲まれています。春日大社からショートカットして新薬師寺に辿り着く道です。新薬師寺は、小さいながらも心落ち着くお寺で、日本最古の十二神将像があります。薬師如来像をぐるりと十二神将が取り囲み、回って参拝します。このお寺が登場する、松本清張の「球形の荒野」という小説が好きで何度も読みました。松本清張さんの小説は学生時代にハマりにハマって、60作ほど読んだ記憶がありますが、中でも一番好きなものが、奈良が舞台になった「球形の荒野」です。松本清張さんも古寺巡りが好きだったそうで、各地のお寺や神社が小説に出てきます。

奈良から東京に戻るといつも、行って来たばかりなのにあぁまた奈良に行きたい.....と思うのが自分でおかしくなりますが、また来年も訪ねたいと思います。

中の禰宜道

新薬師寺

2025年01月06日 13:02

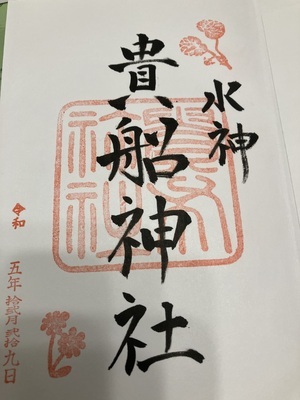

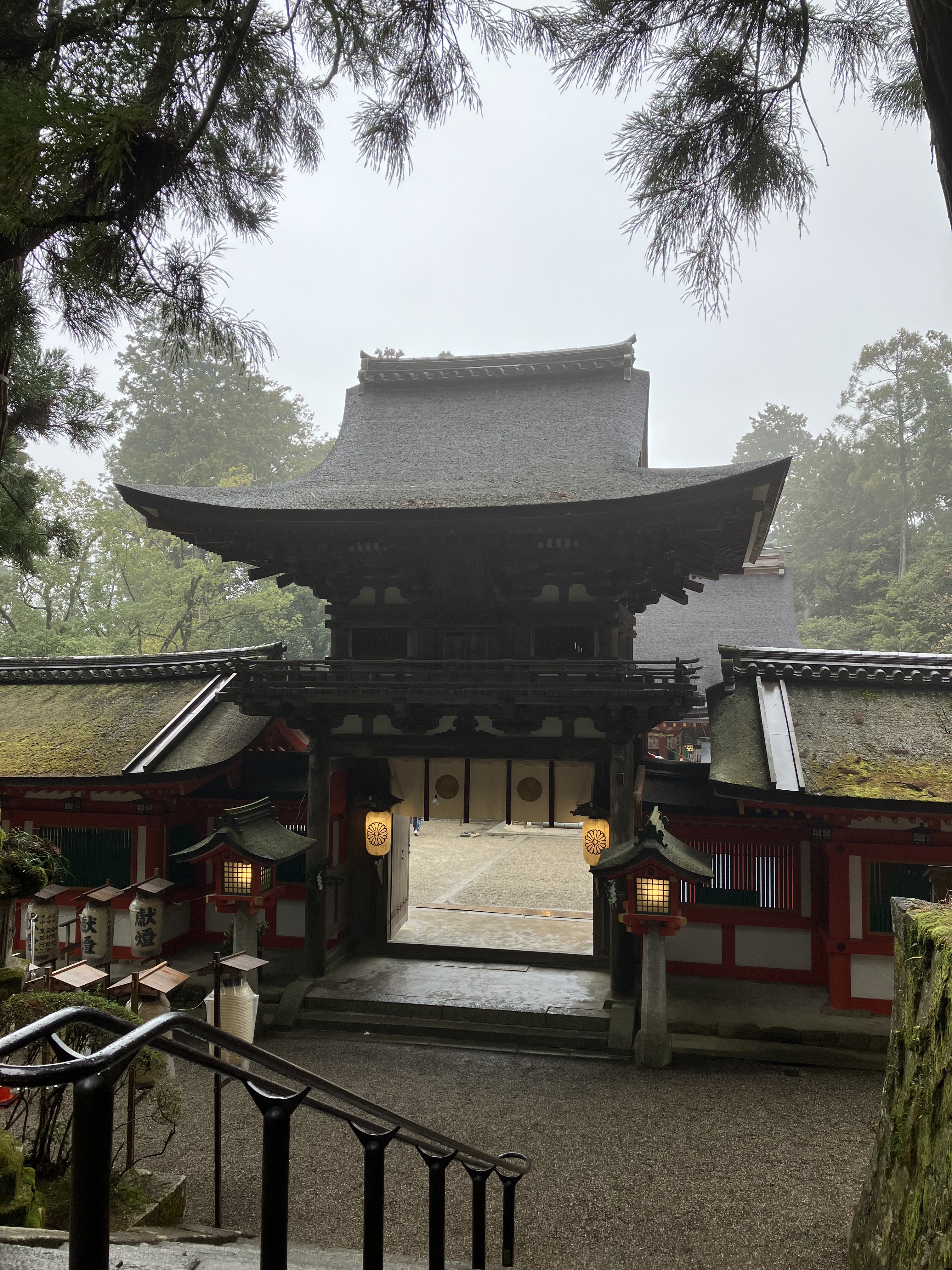

貴船神社

貴船神社