去年の秋、初めてブログを書き出してから1年近くになります。石神井公園の近くに新居ができた際、ピアノ教室のHPを立ち上げ、その紹介と共に始めたものですが、マイペースで自由に日頃の感じたもの、私の頭の中でつながって相互作用があるようなものを記事にしてきました。毎日のように音楽と密接に関わり、ピアノを教えたり、自身の練習をしていますが、音楽は、読譜力が備わり、指の練習だけを勉強しても豊かな世界が広がる訳ではなく、一見、関係のなさそうな美術や文学、自然、映像作品などと深い関連性を持っています。読譜力が備わり、指が思い通りに動くようになった先に、ようやくその豊かな世界が現れます。その領域に到達すると、楽譜の奥を読み解き、ピアノを弾きながら想像力が働くようになり、音楽とそれ以外のものがコラボレーションしていきます。そこがとても自由で楽しく、想像力や感性が広がる世界です。ピアノを習い始めたばかりの小さな生徒さんは少々時間がかかりますが、数年ピアノを続けていると、その領域に少しずつ入っていきます。教える側も、弾いている曲のこの部分はどんな気分かな?、どんな風景かな?、どんな色かな?と子供に尋ね、その反応が楽しいこともあります( ^ω^ )

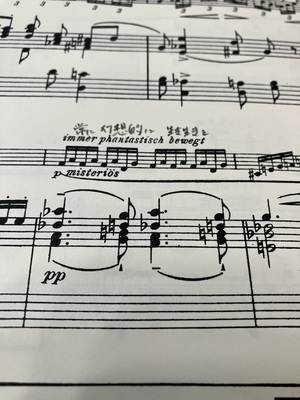

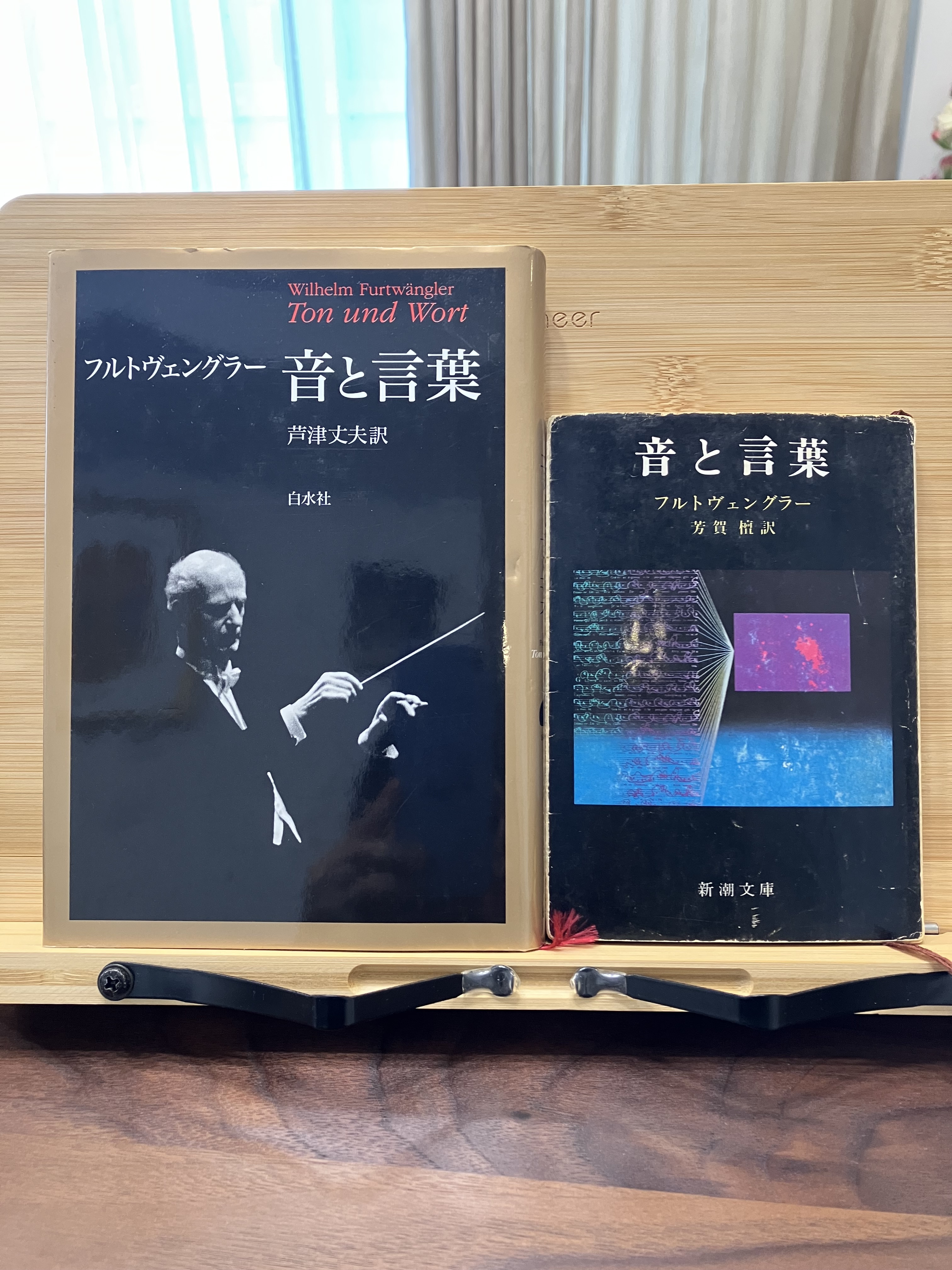

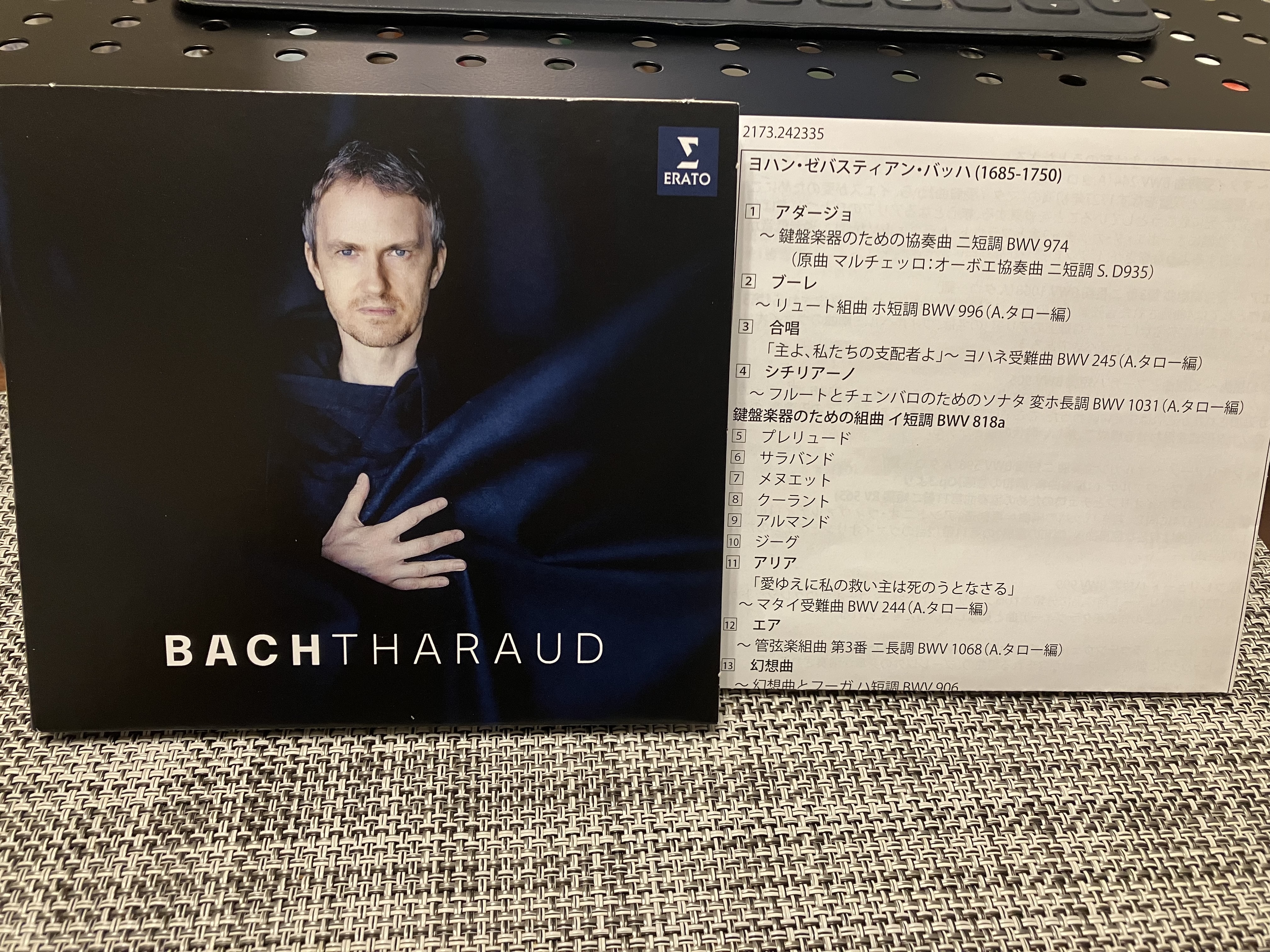

少し専門的な話になりますが、ロマン派のシューマン、ショパンなど、文学からインスピレーションを受け、音がまるで物語を語るような作品も多々あります。シューマンは、E.T.A.ホフマンという作家の幻想小説に夢中になり、まるでその世界を音で体現させたような作品が多く、話がどんどん飛び、いろんな場面に切り替わる場面展開が、ホフマンの小説とも似ているようにも感じます。同い年のショパンも、ポーランドの詩人ミッケヴィッチの叙事詩からインスピレーションを受けたバラードなど、文学からの影響が見られます。恋人はジョルジュ・サンドですしね♪( ´θ`)音楽史で言う近代のドビュッシーになると、映像的なものを音で表現し始めます。ドビュッシーはエキゾティシムに憧れ、日本の浮世絵や骨董品に夢中になり、古寺にまつわる作品として版画の「塔(パゴダ)」などもあります。画家のモネとは「印象派」のグループで一緒に活動していました。また、音楽が宗教的なものと深く結びつく場合もあり、私の大好きなJ.S.バッハのマタイ受難曲や教会カンタータは、その部類です。因みに教会カンタータBWV182は、高校の時からの精神安定剤です(^。^)

芸術は、日常的に感性を刺激したものが頭の引き出しから飛び出てきて、それらが音や色、文などに反映され、結晶となって生み出されるものです。演奏の世界で言うと、ピアノを弾きながら、ある本の一場面が浮かんだり、絵が見えてきたり、映画のワンシーンが思い出されたり、旅で見た自然の風景や古寺の静けさ、感性を揺さぶられるもの全てが栄養となります。

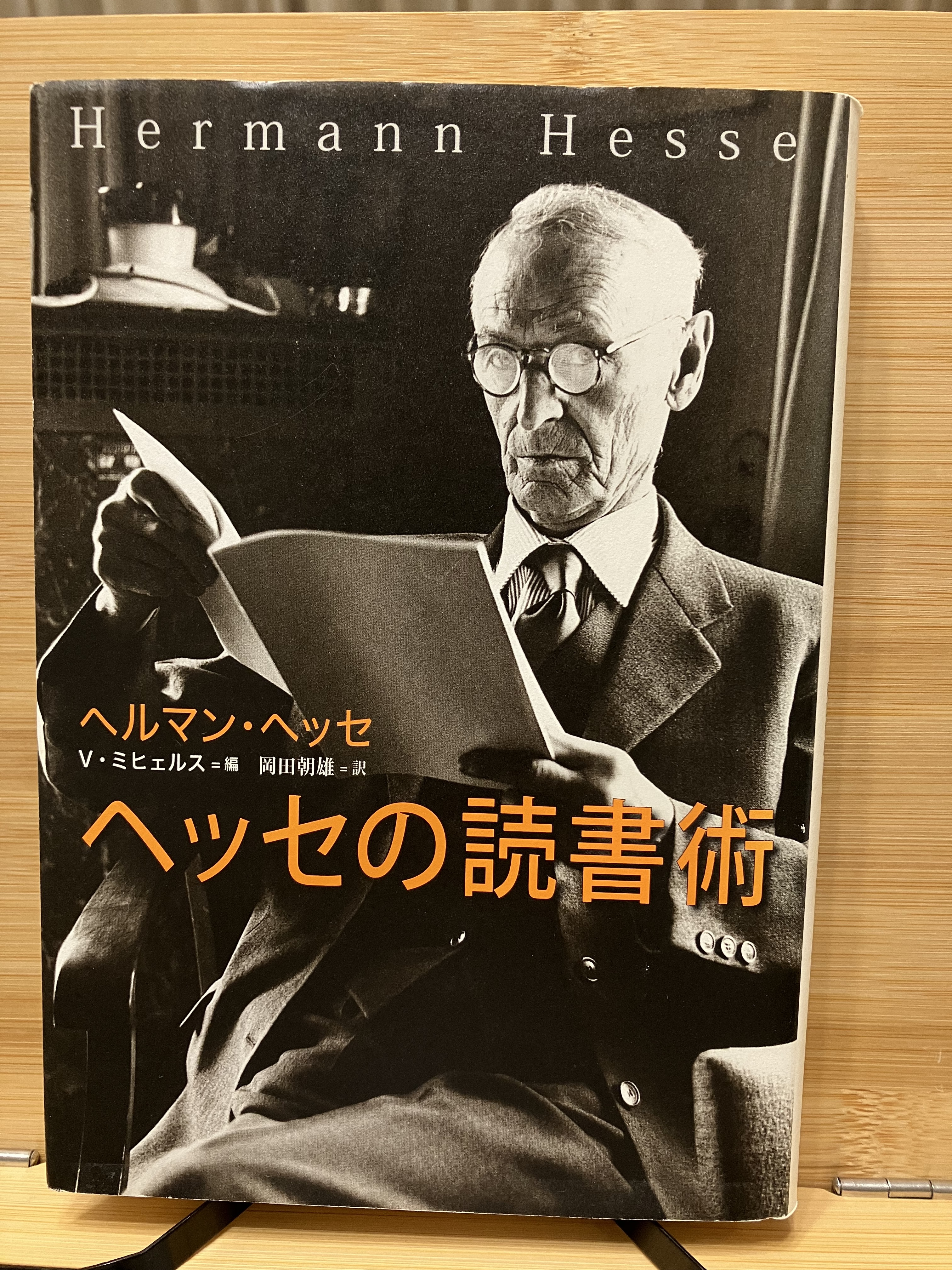

ヘルマン・ヘッセが「ヘッセの読書術」という本で、芸術の「言葉」について書いています。「羨望の思いで詩人は、画家や音楽家のことを考える。画家は自分の言葉である色で語りかけることができるし、音楽家も、その音で全ての人間の言葉を語り、操ることができる。詩人は、音楽家を特に強く、うらやましく思う。音楽家は自分たちだけが使える言葉を持つからである。ところが詩人は、学校の授業や商売に使われて、電報を打ったり裁判したりする時に使われるのと同じ言葉を使って、自分の仕事をしなくてはならないのだ。自分だけの表現手段を持たないのはなんと貧しいことであろう!」

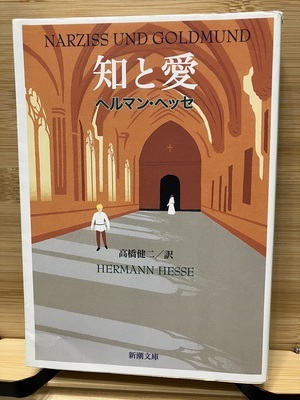

音楽は、音を通して人間のあらゆる気分、愛情表現、官能性まで抽象的な言葉で語ります。大学生の時、ヘッセにハマったことがあり、「知と愛(副題 ナルチスとゴルとムント」は愛読書となりました。芸術に向いている人間と精神性を極める人間とが出会い、のちにそれぞれの道を歩む話ですが、この作品の本当の意味がわかったのは、数年後でした。ベートーヴェンの作品109を弾いていた時期、ある日のある瞬間、ヘッセの文学的本質と音楽の本質が結びつく現象が起きました。確かこういう現象を共通感覚と言ったかしらん?今思い出すと懐かしいばかりですが、あの頃の感性を保ちつつこの先も芸術に触れて行きたいなぁと思います♪(´ε` )

2024年09月19日 00:10

サウジアラビア館

サウジアラビア館

サウジアラビアの民族舞踊

サウジアラビアの民族舞踊

う

う