フルトヴェングラー「音と言葉」

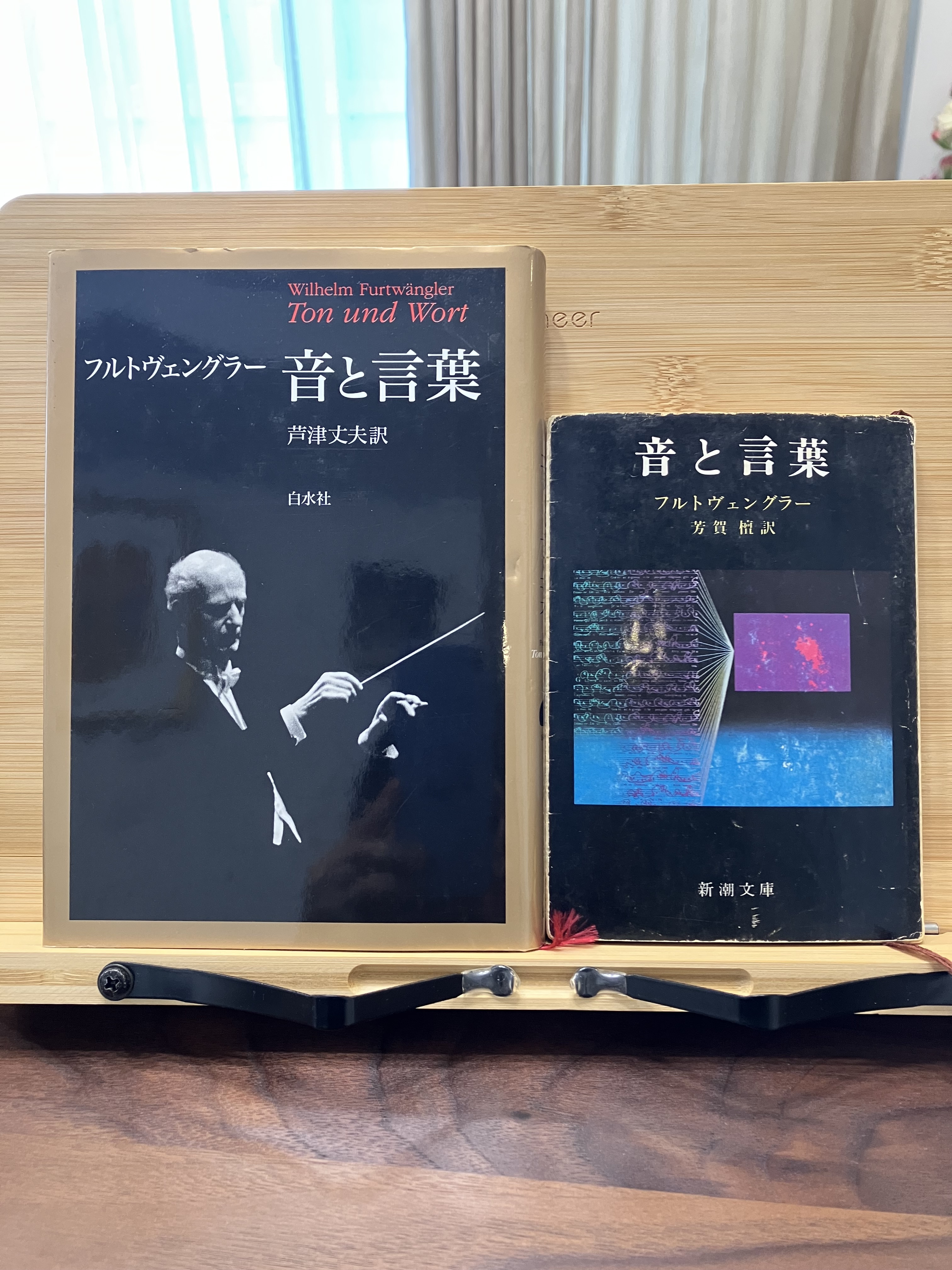

かつて繰り返し読んで感動した文庫本のバッハの一節に、『バッハの音楽は、「近さの体験」とともに「はるけさを聴く」感覚を織りまぜた音楽』とあります。この「はるけさ」という言葉は、新潮文庫の文庫本で芳賀檀さんという翻訳者が訳された言葉で、バッハの世界を言い得て妙、と感じてお気に入りでした。はるか彼方を見つめた視線を感じる、ということなのでしょう。一方、白水社出版の「音と言葉」という単行本も持っており、こちらは文庫本がボロボロになってきた為、単行本も一冊ストックしておこうと買った本で、芦津丈夫さんの翻訳です。同じ文が、芦津さんの訳だと『「遠聴」と「近覚」とを同時に果たす音楽』となります。どちらがピッタリするかは人によって違うと思いますが、フルトヴェングラーの言葉は特に難航されたのだろうと想像されます。

バッハの音楽はどこまでも永遠に続くような普遍性があるとよく言われますが、クラヴィーア作品を実際に弾いていても、天に向かって淡々と語りかけるような感覚を覚えます。それはドビュッシーのような浮遊感とは違い、地に足のついた人間の感情が根底に存在し、ドラマティックです。しかしそれはベートーヴェンやモーツァルトのような人間臭さとは違い、まるで歴史家が史実を語っているような感覚に陥ることが良くあります。史実を語るような作品としてもマタイ受難曲やヨハネ受難曲などがあり、マタイ受難曲の有名なアルトのアリアなどは何度聴いても心を揺さぶられますが、クラヴィーア作品などでも、地平線の彼方に視線が向いているような感じを受けます。そこがバッハの一番好きなところなのですが...... これがベートーヴェンだと「ここに向かって進んで行くぞ!」という強い意志や方向性があり、モーツァルトだと「こっちに行くかと思ったらあっちに行ったり」と多重人格のように気分屋さんだったり.....♪(´ε` )でもタイムマシンに乗って過去の人物に一人だけ会いに行けるとしたら、私は間違いなくJ.S.バッハさんだなぁ......☆*:.。. o(≧▽≦)o .。.:*☆

2025年03月10日 12:02