大河ドラマ「光る君へ」テーマ音楽

今週5月26日(日)の放送の後半、主人公のまひろと藤原道長のラブシーンで使われた音楽は特に、ラフマニノフのピアノ協奏曲第2番の第2楽章のように聴こえました(*´◒`*)その部分を聴いて、あぁ〜やはりこれはラフマニノフを意識して書かれているに違いない....と確信してしまいました。最近のNHKは以前よりも大胆になってきて、大河ドラマ史上、非常に珍しいキスシーンo(≧▽≦)o でしたが、そういう場面の音楽は大事ですよね.....(笑)

今回の「光る君へ」は平安時代の設定なので衣装も雅で美しく、ヒロインの紫式部(まひろ)と藤原道長との関係も濃厚に描かれてロマンティックな場面も多いので、女性に人気のようです。戦国時代の武将のような勇猛果敢さや合戦シーンこそありませんが、朝廷内での政権争いの様や、歴史には付きもののブラックな部分もわかりやすく描かれており、歴史ドラマならではの内容の濃さを堪能しています。しかしあの十二単、一体何キロあるのでしょう?あれを毎日着て生活していたなんて、歩くだけで重労働のような..... お手洗いは一体どうするのかしらん(・・?)

このドラマに感化され、登場人物の一人、清少納言の枕草子をちょこちょこ読んでいますが、パッと開けたページをちょっと読んでも面白く、楽しい読み物です。もっとも現代語訳と一緒に読まないとわかりかねますが......(>人<;)

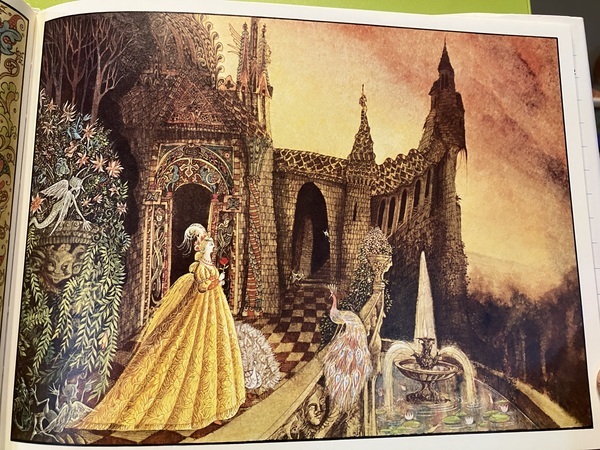

枕草子:第六十四段「草の花はススキが一番」で、「夕顔は花の形も朝顔に似て、朝顔、夕顔と続けていうようなしゃれた花の姿なのに、あの実と言ったらもう、ぶち壊しだ。なんであんなに不恰好に育ち過ぎてしまったのだろう」とあったので夕顔の実の写真を調べてみたら、吹き出してしまいました(笑)確かにねぇ..... 白く優雅な夕顔の花とは雰囲気が相反する感じで....(^。^) ドラマも後半にさしかかる頃なので、紫式部が源氏物語を書き始めるシーンが楽しみです。そろそろ「あさきゆめみし」を引っ張り出して読み直そうかしらん?

源氏物語コミック「あさきゆめみし」

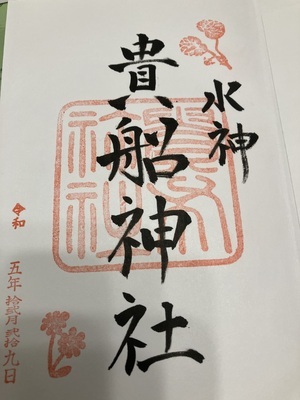

貴船神社

貴船神社