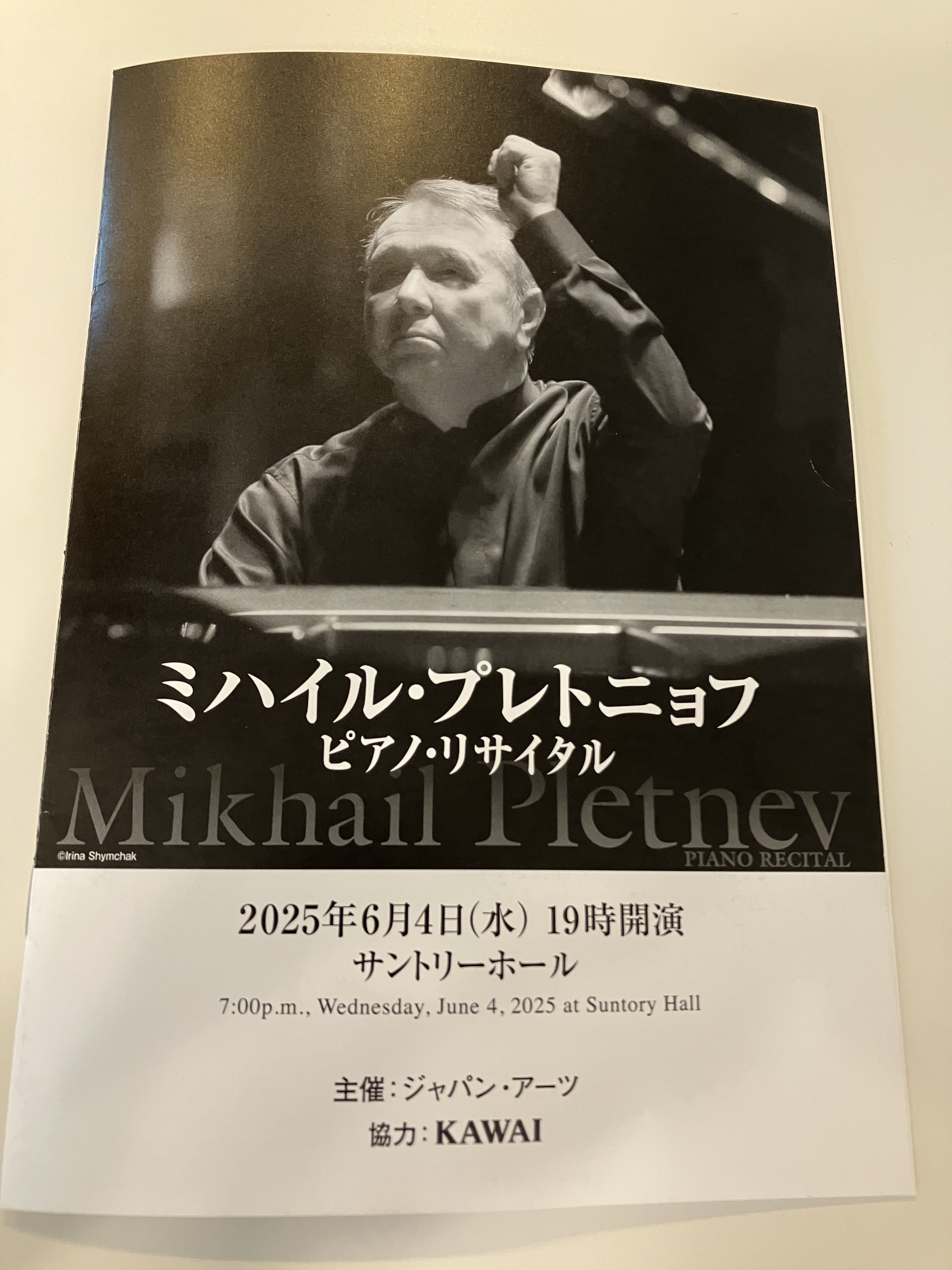

プレトニョフ ピアノリサイタルを聴いて

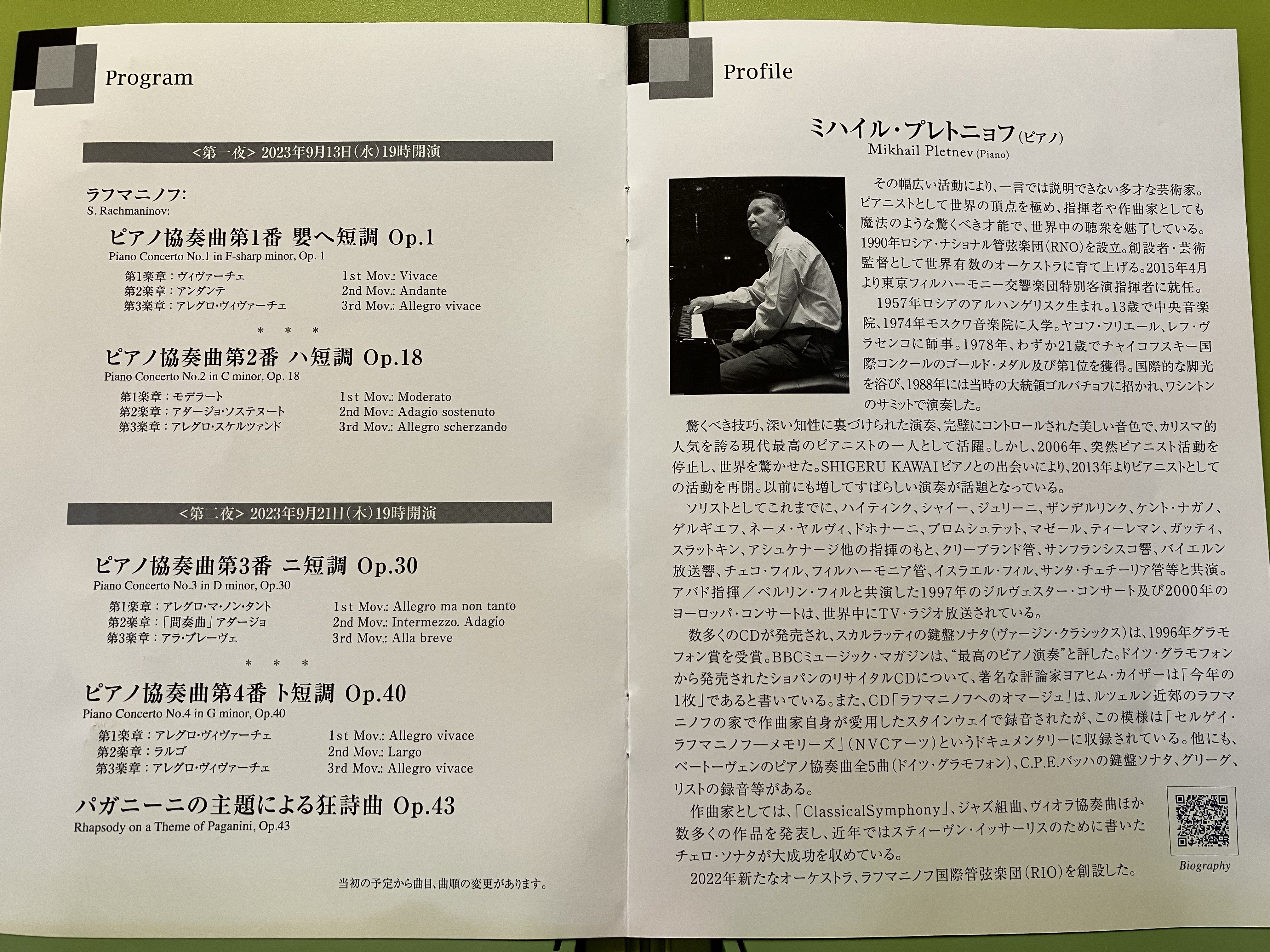

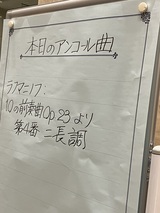

サントリーホールで開催されたミハイル・プレトニョフのピアノリサイタルを聴いてきました。毎回行く度に音楽の意味や深さを思い知らされ、これほど心に染み透る演奏が存在することに感動します。今回のプログラムは、前半がベートーヴェンのソナタ「悲愴」と「月光」の2曲、後半がグリーグの抒情小品集からの16曲でしたが、ベートーヴェンでは衝撃を受け、グリーグでは時間が止まっているような美しい光景が目の前に浮かびました。プレトニョフの弾くベートーヴェンは、テンポの運びなども自由でみずみずしく、全てが言葉に聞こえてきます。どこをどう感じ「これはこういう話をしているのです」というのが手に取るように伝わる演奏でした。いわゆる正統派のかっちりしたベートーヴェンを聴き慣れているとギョッとしますΣ('◉⌓◉’) しかし自由でありながらもベートーヴェンの持つ圧倒的な説得力や深い沈静があり、プレトニョフの真の言葉でした。「悲愴」の冒頭・導入部が特に印象的で、疑問提起と納得感、心の揺れ幅の大きさに心を打たれました。「月光」の1楽章の達観した静寂、2楽章の木漏れ日のような穏やかな時間、3楽章の怒涛は意外に静けさも存在し、ベートーヴェンとプレトニョフの人生観が重なるようにも聞こえました。あんなベートーヴェンもいいなぁ......♪(´ε` )

グリーグの抒情小曲は、日記のように37年間に渡って書き続けられた珠玉の作品集です。ショパンのマズルカの在り方と似ているかも.....? グリーグが、ある日のふとした感情、ある日の光景、ふとした瞬間などを切り取って形にしたものを、プレトニョフが追体験して見えた光景を映像化しているかのように感じました。それはそれは美しかった........ ♪( ´θ`)観客がプレトニョフの世界にワープして同じ光景を見ているようで........ 行ったこともないノルウェーの大自然が浮かびます。客席の真っ暗に近い照明の中でプログラムの曲名と照らし合わせるのが大変でしたが(笑)、「小鳥」「郷愁」「過ぎ去った日々」「夏の夕べ」が特に印象に残りました。「過ぎ去った日々」は、痛みを伴う過去の思い出、心の底にじんわり存在する後悔、そんなものが垣間見られ、シュトルムの小説「みずうみ」がふと浮かんだり...... 誰しも心の中に「あの時違う行動をしていたらどうなっていただろう....」という想いを持っているものですが、プレトニョフも、ロシアを深く愛しながらも脱出せざるを得なかった芸術家であり、重なるものがあるのかもしれません。

聴く人の音楽に対する姿勢をガラリと変えてしまうような影響力を持つプレトニョフ。こんな人が世界に他にいるかしらん? 帰り道に偶然、東フィルの友人に会い、プレトニョフがオケのリハでどんな指示をするのか尋ねたら、「ほとんど何も言わないの。でも自然に良い音楽になっていくのよねぇ」とのことでした。なるほど......同じプログラムを二度でも三度でも聴きたくなる演奏をする芸術家とはそういうものかもしれません。