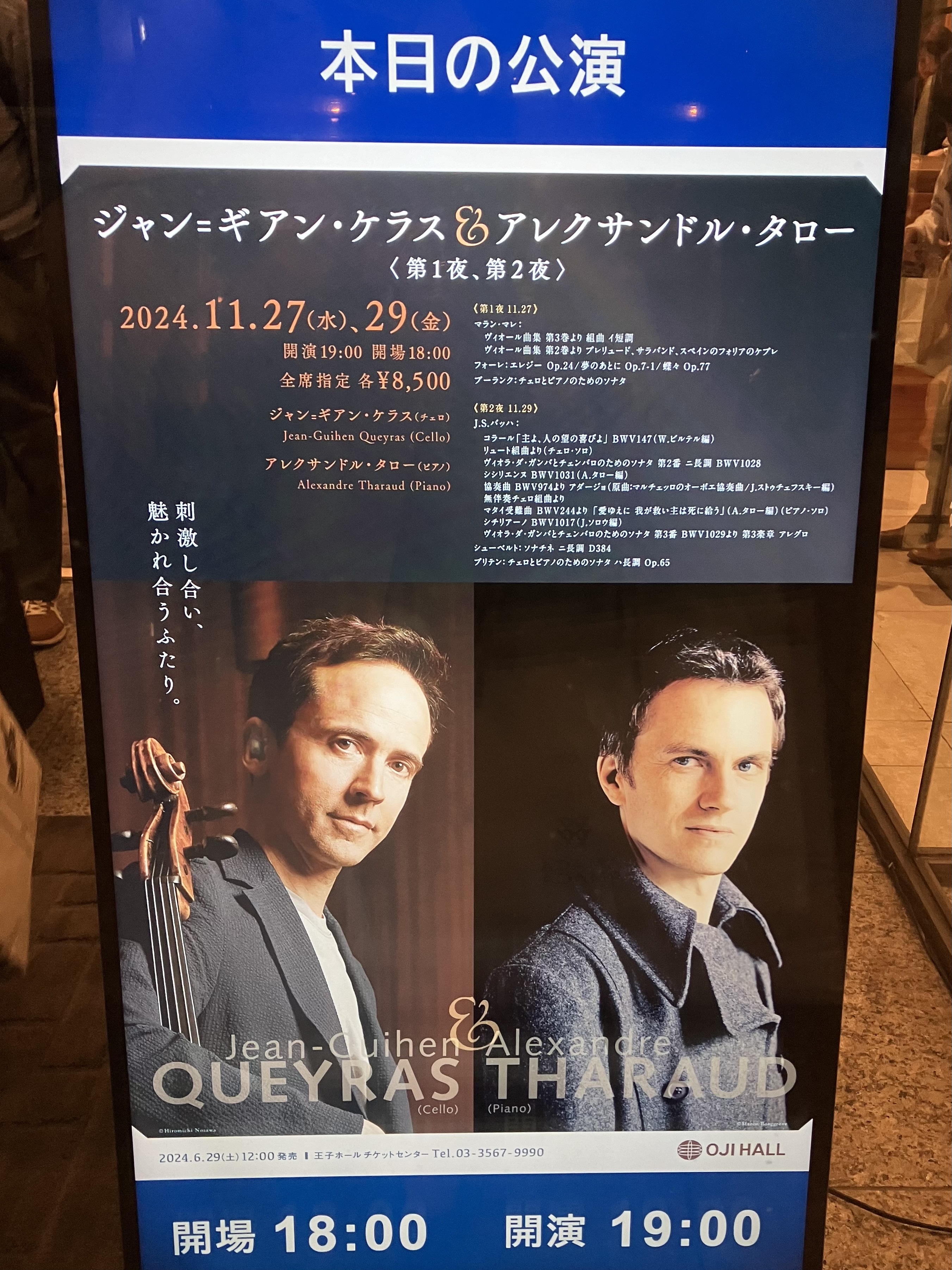

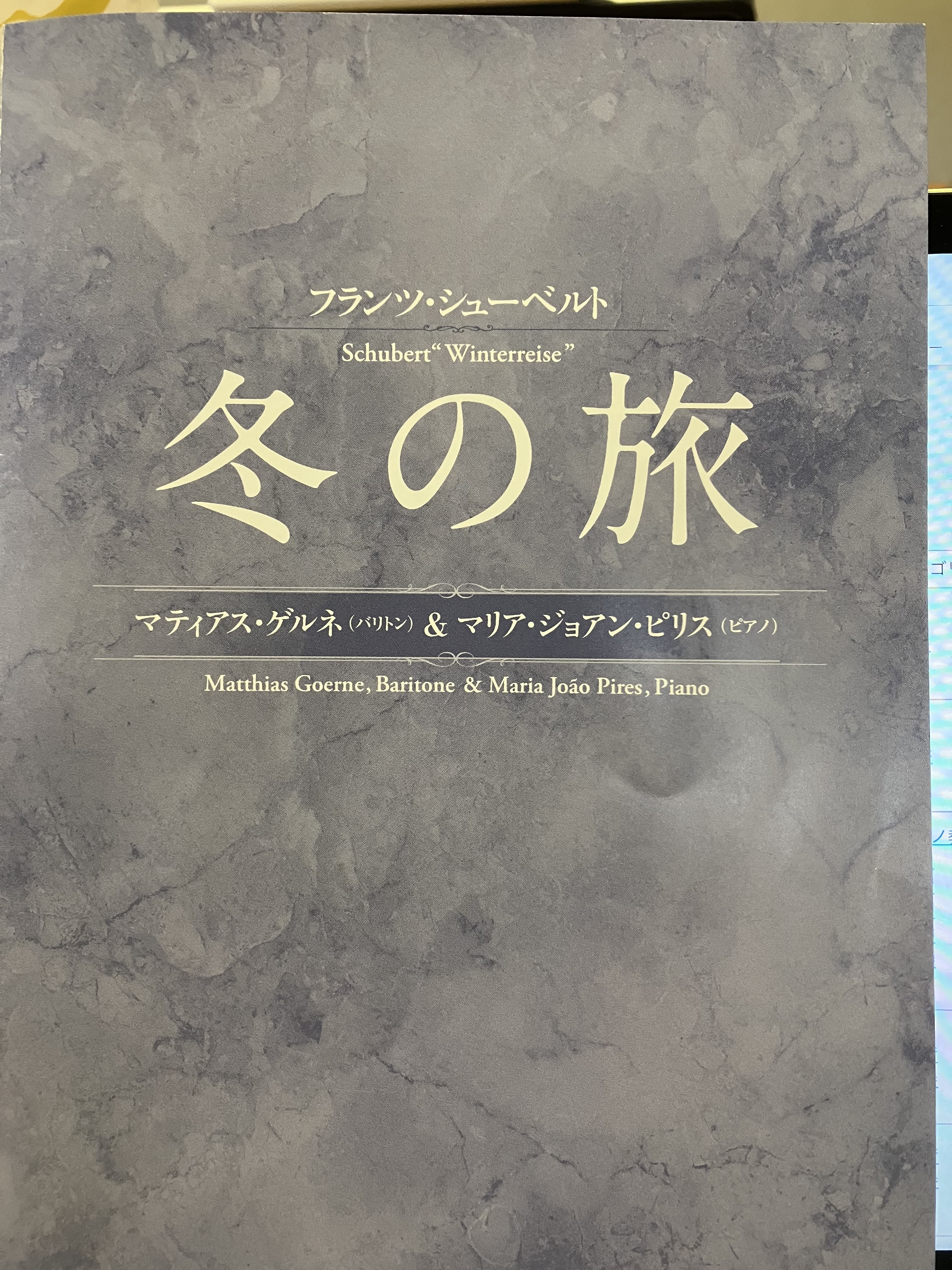

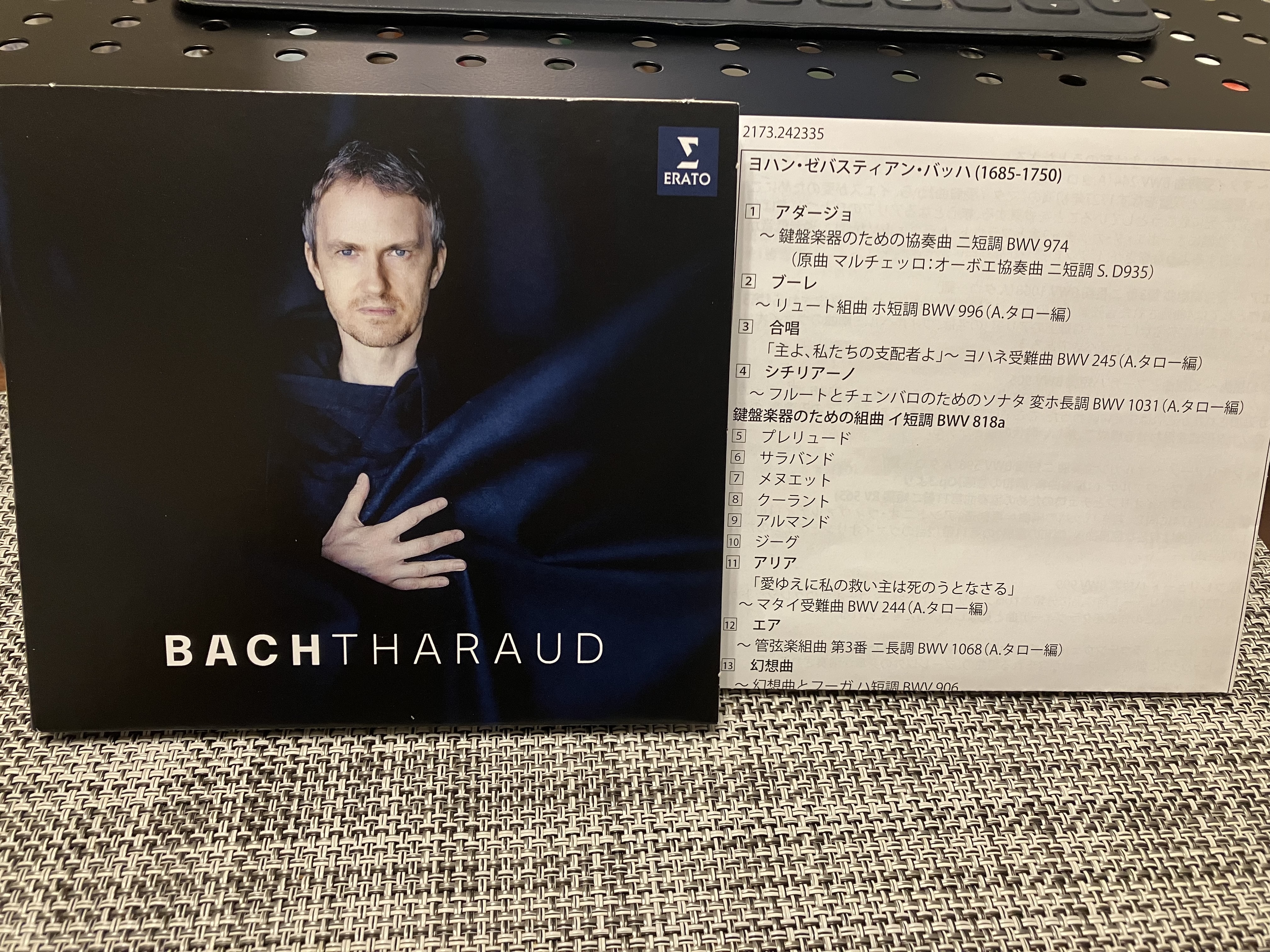

アレクサンドル・タローのバッハCD

このCDを聴いていたら、精神安定剤にしている教会カンタータBWV182の中の数曲とか、自分で編曲できたらなぁ......_:(´ཀ`):と思ったりもするのですが、こればかりはうーん何とも.......(˃̶͈̀ロ˂̶͈́)੭ꠥ⁾⁾ 作曲家と違ってこういう時に使えないのがピアノ科なのでして...... もしスコアから頑張ってアレンジできたとしても、いざリサイタルで弾くとなると、編曲⚪︎⚪︎⚪︎と名前を出すなんて恐ろしい事はとてもとても......(˃̶͈̀ロ˂̶͈́)੭ꠥ⁾⁾ といって誰か作曲家に頼むにしても、バッハをちゃんと研究している方でないとなかなか難しく....この企画は葬り去るしかありません(笑)

バッハが生涯で作曲した曲は大変な数で、カンタータだけでも200曲以上だったかな? 高校時代の恩師で芸大の作曲科出身の先生がバッハ大好き人間で、それがカンタータに出会ったきっかけでした。この先生がご自宅で開かれていた教会カンタータのレクチャーに何度となく通ったのを思い出します。小さい頃からバッハは好きでしたが、この先生にマタイ受難曲の色々な場面の説明やら、カンタータの魅力を教わってさらにバッハ好きに......( ´ ▽ ` )。高2の時の学園祭の演奏会では、伴奏法の授業で使っていたチェンバロを借りて、2本のヴァイオリンのための協奏曲を友人2人と演奏しました。あれは練習楽しかったなぁ.....ただ.......( T_T) !!本番の演奏は悲しい結果となりました。チェンバロという楽器、これは古楽器なので、現代の楽器と対等に演奏できるものではないのです。チェンバロの置いてある楽器庫で練習していた時はわからなかったのですが、良く響く演奏会ホールに出した途端、チェンバロの音はヴァイオリン2本の音に完全にかき消され、ほとんど聞こえなかったそうです。経験の浅い未熟な高校生ならではの出来事でした(笑)苦い思い出になりましたが、なかなかチェンバロなんて触れないので良い経験させてもらったなぁ.... 社会人になってチェンバロという楽器を少し勉強し、ピアノでの演奏にも繋がっています。これも元を辿れば、高校の伴奏法の試験でチェンバロを使って古楽器の先生(通称ゴッツ)と演奏したバッハのフルートソナタでした。そして更に、そのフルートソナタが演奏したいなぁと思っていたらフルートの今の相棒に巡り合い.....人生、いろいろと数珠繋ぎになるものですね.....

2025年02月05日 23:22

う

う